注文書を適切に保管することは、ビジネスを円滑に進めるために欠かせません。これは法令遵守だけでなく、取引の透明性を確保することにも繋がります。

また、デジタル保管のメリットやインボイス制度、電子帳簿保存法との関連についても触れ、注文書の適切な管理方法について紹介します。

保管期間の終了を待たずに誤って処分したり、紛失してしまうと罰金の対象になることもあります。また、保管方法についても注意が必要でこちらも法律に準じていない場合には保管を認められないこともあります。

個人・法人を問わず当てはまる内容になっていますので、最後まで読んでいただくことで、注文書の適切な保管期間や保管方法について学べます。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

注文書とは

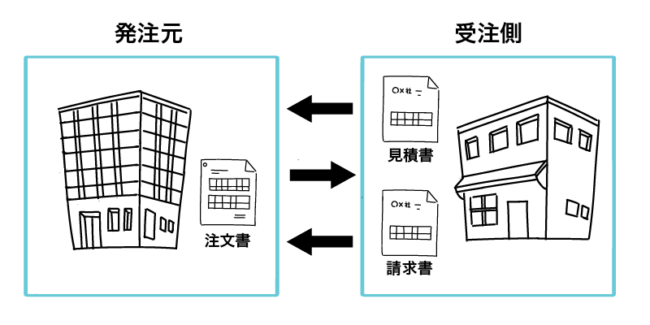

商品やサービスの注文を証明する目的で発行される証憑(しょうひょう)書類の一種です。取引の際には、見積・注文・請求の順番で、見積もり金額を確認した後に、取引(注文)を行うことが確定した際に発行されるものです。

証憑(しょうひょう)書類は、法的に取引内容の証明書類として扱われる書類の総称です。注文書もこの証憑(しょうひょう)書類の一つで、「商品やサービスを注文した証明」になります。

同じ意味の言葉で「発注書」という場合もありますが、全く同じもののことを指します。使い分け方としては、会社や人によってまばらです。

建築資材や機械部品など、形のあるものに関してを注文する際には「注文書」を用い、制作業務やコンサルティングなど無形のサービスについては「発注書」と使い分ける方法もあるようです。

先ほども述べたように注文書は、「商品やサービスを注文したこと」の証明になる書類なので、その前に見積もりが行われていることが一般的です。また注文後、納品が完了した後には請求書が発行され、支払いを持って取引が完了します。

例えば、この仕事の流れの中で、注文されたことが証明されない場合、注文を受けた側が制作や納品を行ったのにも関わらず、発注者側が注文したことを認めない場合、請求することが難しくなってしまいます。

しかしながら一般的に、注文書が存在しない場合であっても、それまでのやり取りを残すメールのデータやLINEのスクリーンショット等があれば明確な証拠になる上、口頭であっても取引は成立するため、理不尽に注文が認められないケースは少ないと言えるでしょう。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

ただし、関係性の深い間柄や、無形の商材の場合にはこの注文書が省略されることもあります。一方で商品や材料など形のあるものについては、生産や加工といった段階でコストが生じるため、個数や規格などを正確に記載した注文書を求められることが多いです。

加えて、注文書を受け取ったことの証明として注文請書を発行することもあります。こちらも注文書と同様、双方の信頼関係がどれだけ堅固であっても誤発注やトラブルを防ぐ意図で必要になるケースが多々あるので注意が必要です。

業界業種によってかなり扱いの変わるものなので、取引先や契約書の内容を確認しておくことで行き違いを防ぐことが必要になるでしょう。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

注文書の保管期間

注文書の保管期間は法人の場合は7年、個人の場合は5年が原則です。

注文書には法律によって保管期間が義務付けられています。これは請求書などのその他の証憑(しょうひょう)書類と同様に主に納税関係の観点で保管が必要になっています。

また、法人と個人事業主を含む個人とでは保管期間に違いがあります。この場合取引先が法人・個人のいずれかについてではなく、保管する側が法人個人のどちらに属するかで保管期間が異なります。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

先述の通り、その他の証憑(しょうひょう)書類についても同様の保管期間が定められているので、見積書・請求書・その他の契約書類等も同じように保管が必要になります。

社内に書類をファイリングしている際には誤って処分してしまうことを防ぐことができますし、この後紹介する保管方法の観点からも、まだご存知でない場合は開業したての方はもちろん、今後独立を志す方、そうでない方も社会人として知っておいて損はないでしょう。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

法人の注文書

法人の場合、決算の翌日から7年間の保管が義務付けられています。7年の数え初めは、決算の確定申告期限日の翌日からなので、注意が必要です。

また、赤字(欠損金)のある決算の場合には10年間の保管が必要なので、こちらにも注意が必要です。こちらが10年間の保管となっている理由の一つには、「繰越欠損金」の制度があります。

繰越欠損金は赤字を翌年以降に繰り越すことができる制度で、黒字と赤字の幅が大きいときに税制上の負担を軽減することができます。

この繰越欠損金の期限が10年間のため、赤字を繰越す可能性のある10年間は注文書などの保管が必然的に重要になるでしょう。

もちろんこれらは全て法令によって定められている内容なので、ご自身や会社の方針によって変わるものではありません。7年も10年とても長い期間のため、忘れずに行うことは必須で正しい保管方法と紛失や破損のリスクにも備えましょう。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

個人の注文書

個人の場合は原則5年間の保管義務があります。こちらも会社の決算日同様、確定申告の翌日からの5年が保管期間です。

非課税のため所得税の申告を行わなかった際にも同様の保管期間が定められているので注意が必要です。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

注文書を保管していないとどうなる?

注文書を適切に保管していない場合、税務上の問題や法的な責任に問われる可能性があります。

税務調査の際に重要な書類が不足していると、取引の証明が難しくなり、税金計算の否認や追加徴税のリスクが高まります。青色申告の特例など、税制上の優遇措置の利用も困難になることが考えられます。

また、電子帳簿保存法の違反は罰則の対象となります。改ざん防止やデータの真実性を担保する措置を怠った場合、違反が発覚すると重加算税が課されることがあります。

電子帳簿保存法の違反は、会社法における罰則につながる可能性もあり、虚偽の記帳や保存義務の違反には法的な罰金が科せられることもあります。

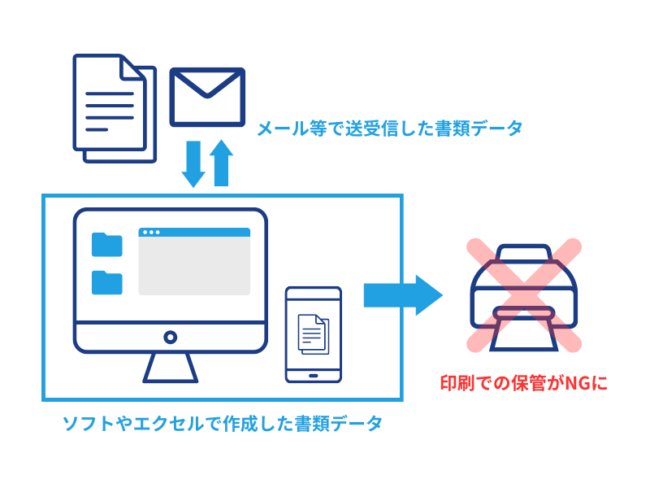

帳票類を電子保存する場合には、改ざん防止措置を施し、日付、金額、取引先で検索できるようにする必要があります。また、2023年12月31日までは電子取引データを印刷して紙で保存することが認められていますが、その後は全ての法人や個人事業主が電子取引データを電子保存することが義務付けられます。

このように、注文書を保管していない場合、税務上の重要な問題や法的な責任が生じる可能性があるため、適切な保存方法と保存期間を守ることが大切です。

注文書の発注側と保管期間

発注側は、注文書や発注書などの取引に関連する文書を適切に保管する義務があります。これは、税務調査や法的な紛争時に、取引の実態を証明するために必要になるためです。

注文書を含む取引書類の保管は、リスク管理の観点からも重要です。文書が適切に保管されていない場合、税務上の問題が発生する可能性があります。

例えば、税務調査のときに、必要な書類が不足していると取引内容が否認され、経費として認めてもらえず、追加の税金を支払わなければならない場合があります。

また、取引文書を適切に管理することは、取引先との関係や会社の信頼性にも影響します。正確な取引の記録がなければ、将来的なトラブルや誤解の原因になることもあります。

そのため、発注側は注文書を含むすべての取引文書を法的要件に沿ってきちんと保管する必要があります。このように、注文書を適切に保管することは、税務上の義務を果たすだけでなく、ビジネスの透明性を高め、取引関係における信頼を築く上でも非常に重要です。

発注側としては、これらの文書を法律に基づいて管理し、必要な時にすぐにアクセスできるように準備しておくことが肝心です。

注文書の保管方法

注文書の保管は期間を守ることに加えて保管の方法にも法的な決まりがあります。近年は電子帳簿保存法の改正も重なり、ご存知でない方はこちらも併せて理解することをおすすめします。

電子帳簿保存法

正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、注文書を含む書類の保管方法について定めた法律です。

冒頭の通り、注文書の保管については電子帳簿保存法が定める保管方法に準ずる必要があります。紙媒体での保管については、近年の法改正により今まで通り印刷してファイリングしておくことが難しくなりました。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

プリントアウトした書類

電子帳簿保存法では、電子データの書類をプリントアウトした場合、法律で決められた要件では原則、電子データで送受信された帳簿・書類を印刷して保管したとしても、法的には意味のない書類となってしまいます。

反対に、紙の帳簿や書類をスキャナー等を使用して、電子データとして保管することは可能です。ただし、発行日時や改竄されていないことを担保し速やかな表示と出力を担保する必要があり、タイムスタンプや訂正・削除に対する対応なども義務付けられています。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

注文書の正しい保管方法

今日手書きや郵送で注文書をやり取りする機会は稀になっています。そのため、電子データとしての注文書を扱うことがほとんどのため、電子帳簿保存法に則した保管が実質必須と言えるでしょう。

ご自身や会社のパソコン上に保存しておくだけでは不十分な場合も多く、多くの企業で「電子帳簿保存法に対応したシステム」が導入されています。

また、法人個人を問わず同法への対応が必要なため、個人事業主の方でもシステムやクラウドサービスの利用をおすすめします。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

下請法が定める注文書の保管期間

注文書を受けた発注側には別の観点から注文書の保管が必要な場合があります。

下請法では、下請け業者との取引内容に関する書類(この場合、注文書)を2年間の保管が必要になります。ただし、これ以前に7~10年の保管期間があるため、2年の制約を気にするケースはほとんどないと言えるでしょう。

下請代金支払遅延等防止法が正式名称で上下関係が生まれてしまいがちな受発注の間で、下請業者の権利を守るための法律です。

ダウンロード&インストール不要!

注文書の作成管理はこちら

工事注文書の保管期間

建設業界では、「工事注文書」という呼び方をすることもありますが、こちらはこれまで述べてきた注文書・発注書と同じ意味で使用されます。

そのため工事注文書の保管期間についても特別なことはなく、通常の注文書と同じように「法人は7年、個人は5年」の認識で問題ありません。

工事注文書の場合には注文請書が発行されることも多いので、併せて保管しておく場面が多くなるでしょう。

注文書の保管とインボイス制度の関係

近年導入されたインボイス制度と注文書についての関係について見ていきましょう。

インボイス制度の基本

インボイス制度は、2023年10月1日から導入された新たな消費税制度です。この制度は消費税の適正な計算と納税を目的として導入されました。

インボイス制度では、”売り手”が”買い手”に対して正確な消費税率や消費税額を記載した「適格請求書」を発行する必要があります。

適格請求書の発行は、売り手が「適格請求書発行事業者」に登録されている必要があり、インボイスには登録番号や消費税額が記載されなければなりません。

しかし、取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除をするために、インボイスの交付を求めることになります。

そのため、インボイス発行事業者の登録をしていないと、取引の減少や値下げ交渉が行われてしまう可能性があります。

法人の場合、取引先がインボイス発行事業者でないと、仕入税額控除が受けられなくなるため、消費税負担が増加してしまいます。このように、インボイス制度は個人にも法人にも関係するため、しっかりと内容を把握する必要があります。

注文書保管とインボイス制度について

ビジネス取引において、注文書の保管とインボイス制度は密接に関連しています。注文書を出す側も受け取る側も、注文書を正しく保管し、取引の内容や金額、日付などを正確に記録することが求められます。

なぜなら、税務調査の際には、これらの情報が重要な証拠となるためです。

インボイス制度は取引の透明性を高めることが目的であり、そのためには注文書とインボイスの内容が一致しているかが重要視されます。これによって取引先との信頼を築き、税務上の間違いを防ぐことができます。

注文書を出す側は、注文書に書かれた情報がインボイスにきちんと反映されているかを確認することが求められます。特に、取引先が個人事業主の場合、インボイス登録事業者でない場合もあるため、注文書に間違いが無いかしっかりした確認が必要です。

一方で受け取る側も、受け取ったインボイスが注文書の内容と合っているかをチェックする必要があります。このチェックを怠ってしまうと、後の税務処理に問題が生じる恐れがあるため、双方でしっかりと確認することが重要です。

このように、注文書の保管とインボイス制度の運用には細心の注意が必要とされています。

この記事のまとめ

注文書の保管には期間と方法の2点で注意事項がありました。

- 注文書には法律によって文書の保管期間が定められていて、注文書を処分すると罰金の対象となることがあります。これは注文書に限らず請求書などその他の書類についても同様です。

- 注文書の保管方法にも法律的な要件がありした。特に電子帳簿保存法の対象となる注文書は、システムの導入などの対応が必須です。

上記の観点から、まず注文書の保管期間は法人は最低でも7年、個人は5年、「保管にはシステムの導入がおすすめと覚えておくことをおすすめします。

インボイス制度対応|注文書発行ならSpreadOffice(スプレッドオフィス)

スプレッドオフィスでは、インボイス制度&電子帳簿保存法に対応した各種帳票の発行・管理が可能です。注文書はもちろん、見積もりから納品までビジネスシーンで必要な帳票の全種類に対応しています。

見積書 / 注文書 / 注文請書 / 検収書 / 納品書 / 請求書

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行する自動課金ナシ&メールアドレスだけで今すぐ利用可能

他社のサービスでは、無料登録時にクレジットカードや会社情報の入力を求められ、無料期間の終了後に自動的に課金されるものも少なくありません。

スプレッドオフィスでは、60日間の無料期間終了後も自動的に課金されることはございません。操作性や業務との相性を考慮してから継続するかどうかをお選びただけます。

また、面倒な個人情報の入力や資料請求も不要で、最短1分でどなたでも注文書を発行できます。

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行するシンプルな低価格料金プランのご提供

複雑な料金体系や大企業向けの高額なクラウドサービスが一般的な中で、ユーザーごとに毎月定額のプランをご用意しております。弊社は「世の中からシステムのない会社をなくす」ことをミッションに設立され、業務管理クラウドであるスプレッドオフィスの提供を開始しました。

60日間無料期間の終了後も初期費用0円で月額980円(税込)で比較的安価でご利用いただけます。

業務管理のワンストップ

帳票の発行・管理はもちろん、業務管理に必要な機能を網羅しています。サービス開始から10年以上、個人事業主〜大企業まで幅広い方にご利用いただいております。

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行する