これだけ!「請書」の役割

ビジネスの現場で「請書」の役割は非常にシンプルです。

請書とは、発注者から送られてきた「注文書(発注)」の内容を、「確かに受け付け、承諾しました」という意思を伝えるために、受注者が発行する書類です。

これこそが請書の最も重要な役割です。

契約は、発注者からの「申込み」(注文書)と、受注者からの「承諾」(請書)の意思表示が揃うことで、正式に成立します。請書は、その「承諾」の証拠となる、非常に重要なビジネス文書です。

「請書」の基本:誰が、いつ、何のために発行するの?

請書を正しく理解するために、いつ、誰が、なぜ発行するのかがポイントです。

請書とは?(注文書とのセットで考える)

請書は、必ず「注文書(発注書)」とセットで使われます。

| 項目 | 詳細 |

| 発行者 | 受注者(仕事や商品・サービスを受ける側) |

| 受領者 | 発注者(仕事や商品・サービスを依頼する側) |

| 発行タイミング | 発注者から「注文書」を受け取り、その内容を確認し、承諾する意思を示す時。 |

| 種類 | 一般的には「注文請書」と呼ばれますが、建設業では「工事請書」など、取引内容に応じて名称が変わることもあります。 |

法的効力は?

「契約は口約束でも成立する」という原則(民法)があるため、確かに契約自体は成立します。

しかし、請書を発行することには大きなメリットがあります。それは、「この内容(金額、納期、条件など)で両者が合意した」という明確な証拠が形として残る点です。

請書を交わすことで、納品後に「納期が違う」「金額が違う」といった「言った・言わない」の水掛け論や、後々のトラブルを防ぐことができます。

【実務の壁】「請書」と「契約書」の決定的な違い

請書と契約書は、どちらも契約成立を証明する点で似ていますが、決定的な違いがあります。

| 項目 | 請書(注文請書) | 契約書 |

| 発行形式 | 受注者が作成し、発注者に一方的に差し入れる形式が多い。 | 当事者双方が署名・捺印し、1部ずつ保管するのが一般的。 |

| 役割 | 発注書という「申込み」に対する「承諾」の意思を証明する。 | 申込みと承諾の両方の意思を、1枚の文書で証明する。 |

| 使用シーン | 少額または定型的な取引で、都度発行されることが多い。 | 高額または複雑な内容の取引や、継続的な取引の基本で使われる。 |

| 印紙税 | 内容(請負契約か売買契約か)によって、必要になる場合がある。 | 原則としてほとんどのものが課税対象となり、必要となる。 |

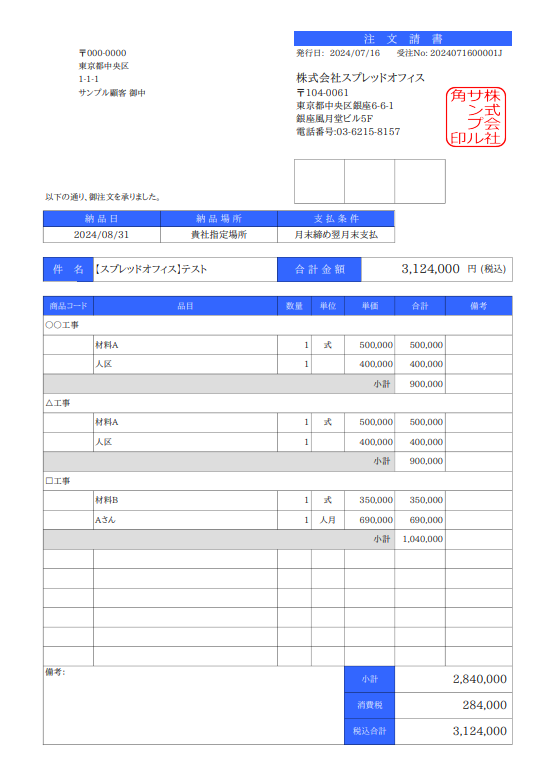

【書き方】初心者が押さえるべき必須項目とテンプレート

請書は、基本的に受け取った注文書の内容をそのまま記載すればOKです。

必ず記載すべき5つの基本項目

- 宛名: 相手の会社名・担当者名(例: 株式会社〇〇 御中 / 〇〇様)

- 発行日: 請書を作成した日付

- 自社の情報: 会社名、住所、連絡先、担当者名、社判(角印)

- 件名: 例:「注文請書」または「〇〇に関する請書」

- 取引内容:

- 注文書に記載された商品名/業務名

- 単価、数量、合計金額(消費税も明記)

- 納期・納品場所、支払条件

知っておきたい「収入印紙」のルール

請書で一番間違えやすいのが「収入印紙」の貼付です。収入印紙が必要かどうかは、「契約の種類」と「金額」で決まります。

| 条件 | 収入印紙の要否 |

| 請負契約(システム開発、工事、デザイン制作など)で契約金額が1万円以上の場合 | 必要 |

| 売買契約(既製品の物品販売など)に関する請書の場合 | 不要 |

| 契約金額が1万円未満の場合 | 不要 |

| 電子データ(PDFなど)で発行する場合 | 不要 |

注意: 印紙が必要な請書に貼るのを忘れると、過怠税が課される可能性があります。

電子発行は印紙税がかからないため、ペーパーレス化が進んでいます。

まとめ

- 請書は、発注に対する「承諾」の意思を示す、重要なビジネス文書です。

- 請書と注文書がセットになることで、契約書と同じように正式な契約の証拠となります。

- 印紙税は、請負契約で1万円以上の請書に必要です。電子発行なら不要と覚えておきましょう。

請書は、取引を円滑に進めるための重要な書類です。

SpreadOfficeとは、見積・受注・発注・請求・経営管理をクラウド上で完結させることのできるサービスです。