注文書と契約書はいずれも取引のはじめに交わされる重要な書類です。

そのため、扱いにも自然と慎重になってしまうので、「専門知識や法律に詳しくないと難しいのでは?」と不安な方も多いようです。

しかし、この記事にある知識を身につければ、世間で思われているよりも少し簡単に扱うことができます。電子データとしての取り扱い等注意点も紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。

注文書と契約書、両者の違い

- 法的効力:注文書自体には必ずしも法的拘束力があるわけではなく、契約書は法的に強制力があります。

- 内容の詳細:注文書は具体的な発注内容に焦点を当てますが、契約書は取引の全体的な条件や当事者間の権利義務関係を詳細に定めます。

- 使用されるタイミング:注文書は具体的な注文時に使用され、契約書は取引の合意を取り決める際に作成されます。

注文書(発注書)の目的とは

注文書は、商品やサービスを取引する際に発行される書類で、買い手と売り手との合意を明確に示し、契約や取引の証明となる証憑(しょうひょう)書類です。

取引内容や取引自体の証明になる書類のことで、法的に一定期間の保存の義務などがあります。

お互いの要望を完全に合致させトラブルを防止するため

発注請書が受注を承諾する書類

契約書は取引の内容をすべて双方が合意したことを認める書類

売り手と買い手の双方が同意した条件や数量、価格などの詳細が明記されるため、当然重要な書類ですが、注文書の主な目的は、取引の透明性と信頼性を確保することに加えて、トラブルを未然に防ぐためや、税務の証拠書類としての意味合いが強くあります。

後に発行される書類の契約書や請求書の根拠にもなります。

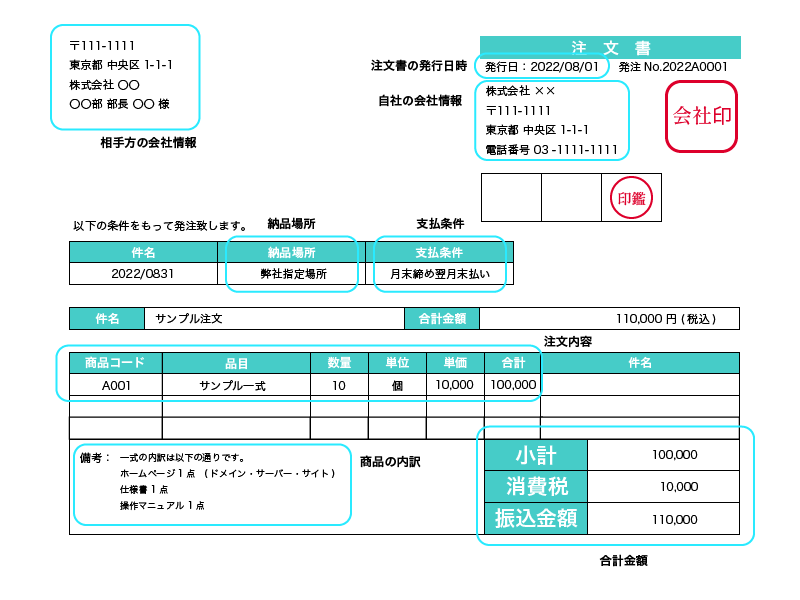

注文書に記載する内容

注文書には主に下記の内容を記載することになります。

- 発行日

- (自社と取引相手、両方の)会社情報

- 注文番号(識別のための番号)

- 注文日

- 発注内容(品目・数量・単価・金額)

- 商品の内訳

- 合計金額

- 納品日時・納品場所

- 支払条件

- 特記事項(必要に応じた条件や指示)

注文書に記載する内容や項目については、法的な制限などはありませんが、上記のように取引内容と金額を誰が見てもわかるように、簡潔に正しく記載することが求められます。

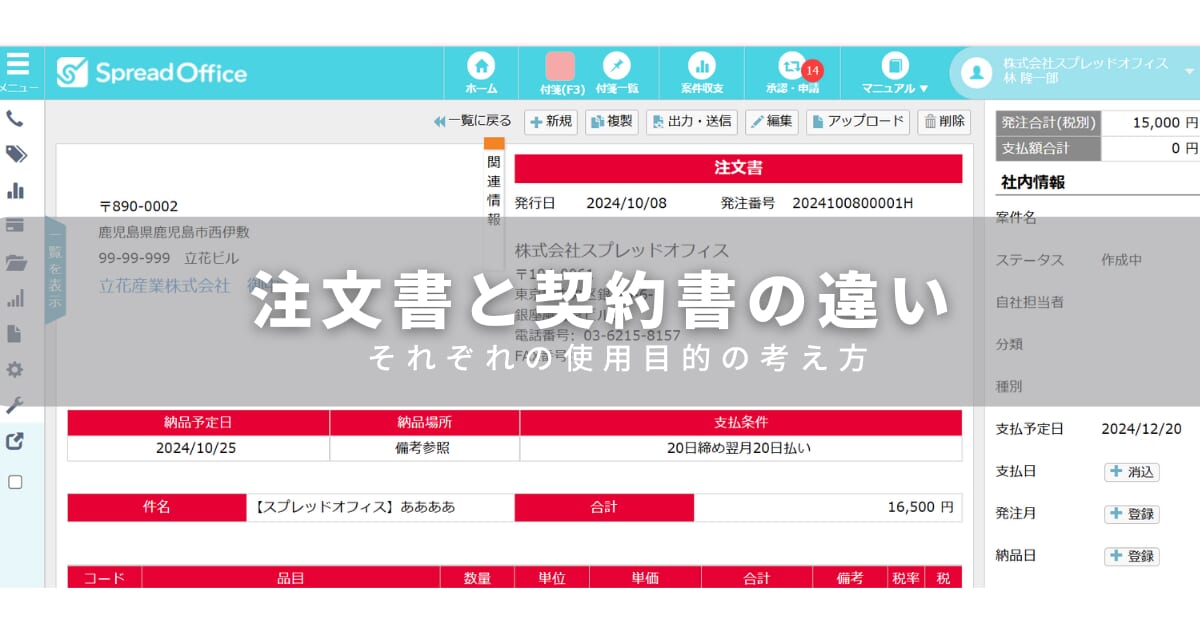

スプレッドオフィスは簡潔に正しくクラウド上で注文書を管理できます。

注文書は、商品やサービスを購入する際に買い手が売り手に発行する書類であり、主に発注の詳細を記載します。注文書は、取引の合意を証拠として残すための文書であり、正式な契約の一部と見なされることが多いですが、契約書とは異なります。

目的と役割

- 発注の記録:買い手が購入の意思を正式に示し、売り手がその条件に基づいて商品やサービスを提供する。

- 支払いの根拠:商品やサービスが納品された後、注文書を元に請求書が発行され、買い手は支払いを行います。

- 在庫管理や納期管理:発注側は注文書を元に在庫や納期を管理し、受注側は製造やサービス提供の計画を立てます。

下請代金支払遅延防止法の順守

通常の商取引において、発注書の発行は義務ではありません。

取引が下請代金支払遅延防止法の適用範囲に含まれる場合は、発注書を発行する必要が生じます。下請事業者の弱くなりがちな立場を保護し、代金の支払い遅延を防止し、適正な取引が行うようにするためです。

下請代金支払遅延防止法の適用範囲内か否かは、それぞれの資本金額によって決まります。

支払期日までに下請代金を支払わなかった場合

遅延利息(年率14.6%)を支払う義務があります。下請代金は受領日から起算して60日以内に定めた支払期日までに支払わなければ下請法違反となります。

参照:公正取引委員会 下請代金支払遅延等防止法

注文書(発注書)の取り扱いに関する注意点

先述の通り、取引や売上金額の証明になる注文書には、最短7年・最長で10年間の保存義務があります。電子帳簿保存法では、電子データとして発行された注文書を含む証憑書類の保存方法には、明確な規定があるため注意が必要です。

正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、請求書を含む書類の保管方法について定めた法律です。

契約書とは

契約は、一方の「申込み」に対して、もう一方が「承諾」をすることで成立します。

そもそも例外を除き、口約束であっても契約は成立し、ビジネスシーンにおいても同様です。

しかしながら、注文書同様に証拠や食い違いやトラブルの予防策として発行されるのが契約書です。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用元e-gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95

そのため一般的に、法人と取引する際には発行される契約書ですが、その趣旨は「取引を行うこと」ではなく、「万が一何かあった時にはどうするか」を記載されることが多いです。

契約書に記載する内容

契約書は主に以下のような章立てで作成されます。

- 契約当事者の情報(名前、住所、連絡先)

- 契約の目的(どのような取引を行うか)

- 契約期間(契約の有効期限や終了条件)

- 提供する商品やサービスの詳細

- 支払い条件(支払い方法、期限、遅延時のペナルティなど)

- 責任や義務(各当事者の役割や義務)

- 解除条件や違反時の対応(契約違反が発生した場合の対応や損害賠償)

- 秘密保持や競業避止条項(特にビジネス契約ではよく見られる)

- 署名・捺印(契約当事者が合意したことを証明するための署名)

上記についても契約書同様に法的な制限などはないので、弁護士などの専門的な知識をお持ちでない方でも作成することができます。

目的と役割

- 法的拘束力のある合意:契約書は法的効力を持つため、各当事者が契約に従って義務を履行する責任を負います。

- リスク管理:契約書は、双方の責任やリスクを明確にし、万が一のトラブルに備えます。

- トラブル時の証拠:契約違反が発生した場合、契約書は法的な解決手段を提供するための重要な証拠となります。

作成した契約書には法的効力があります。

とはいえ、一般的には専門家に依頼することで、事業に関するよくあるトラブルなどを未然に防ぎやすくなります。

ビジネスであれば、取引内容は事業内容に基づいて似ているものが多くなります。

一度依頼して契約書を作成することで、その後の取引で再利用することができます。

スプレッドオフィスは正しくクラウド上で契約書を作成管理できます。

契約書の本文

契約書の本文では、「条・項・号」の順で契約書の構成を表し、具体的な法律に基づいて契約内容が書かれます。文章には法律に基づく公的な言葉が使用されるので、不慣れな方ではやはり作成は難しいでしょう。

しかしながら、契約書の内容については担当者ご自身でも読んで正しく認識することが必要なので、法務担当でない方でもある程度は勉強しながら理解していくことが求められます。

電子契約書

近年では、契約書の作成発行も電子化が普及しており、2022年時点では70%近くの企業が電子契約書を利用しています。(出典:IT-Report)

電子印鑑についても普及していて、クラウドサービスなどでクリックするだけで捺印が完了できるようになっていますが、契約書の取り扱いについても電子帳簿保存法の範囲になるため、PDFファイルなどで発行された契約書を電子データとして保存する必要があります。

注文書(発注書)・契約書の関係

ここまでの内容であれば、注文書(発注書)と契約書はあまり関係がない書類にも思えますが、二つには取引の開始に用いられる書類として関連づけられる点がいくつかあります。

契約書類としての注文書(発注書)

先ほども述べたように、契約自体は口約束でも成立することになります。そのことを踏まえて、実は注文書の発行自体が契約と捉えられる場合があります。

注文書を発行し受理されると、取引内容への合意を明確に証明されることとなります。このことによって、売り手と買い手の双方はは明確な合意事項を持って、取引を進めることを約束したと考えることができます。

さらに注文書に対して注文請書を発行する場合はより明らかで、注文内容の合意が確かに承認されたこととなります。このことは注文請書の発行には収入印紙が必要なことからもわかります。

注文書を受理した相手が発行する、来た発注申込みを承諾した意思表示をするために発行する書類で、こちらも契約書・注文書同様に証憑書類となります。

※ただし、電子データとしての注文請書には収入印紙は不要となります。

発行するタイミング

上記の内容を踏まえて、契約書は注文書の前に発行されることが多いです。また契約書の発行時には同じタイミングで秘密保持契約書(NDA)が締結されることもあります。

取引を行う際には、相手方の事業について重要な秘密情報を扱うことも少なくありません。そのため、秘密保持を目的として、取引業務とは別に契約書が発行されます。

簡単には以下のようにまとめることができるでしょう。

- 取引の詳細について、秘密を約束した上で取引に関する契約条件を決める

- 契約を完了し、具体的な納品内容や金額を注文書で明らかにする

- 実際の業務に取り掛かる

実際の利用シーン

- 注文書は日常的な取引や小口の購入に使われることが多いですが、注文書だけでは法的に不十分な場合もあります。

- 契約書は、大規模な取引や長期のプロジェクト、複雑な契約内容が含まれる場合に用いられ、トラブルのリスクを回避するために重要です。

このように、注文書と契約書は異なる役割を果たしながらも、ビジネス取引においてどちらも重要な文書です。

注文書(発注書)の発行ができるSpreadOffice(スプレッドオフィス)

スプレッドオフィスでは、インボイス制度&電子帳簿保存法に対応した各種帳票の発行・管理が可能です。注文書はもちろん、見積もりから納品までビジネスシーンで必要な帳票の全種類に対応しています。

見積書 / 注文書 / 注文請書 / 検収書 / 納品書 / 請求書

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行する自動課金ナシ&メールアドレスだけで今すぐ利用可能

他社のサービスでは、無料登録時にクレジットカードや会社情報の入力を求められ自動課金となるサービスもあります。

スプレッドオフィスでは、翌月末までの無料期間終了後も自動的に課金されることはございません。操作性や業務との相性を考慮してから継続するかを選択できます。

スプレッドオフィスユーザーの口コミはこちらから>>

また、面倒な個人情報の入力や資料請求も不要で、最短1分でどなたでもすぐに注文書を発行できます。

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行する

シンプルな低価格料金プランのご提供

弊社は「世の中からシステムのない会社をなくす」ことをミッションに設立され、業務管理クラウドであるスプレッドオフィスの提供を開始し、複雑な料金体系や大企業向けの高額なクラウドサービスが一般的な中で、ユーザーごとに毎月定額のプランをご用意しております。

翌月末までの無料期間の終了後も初期費用0円で月額990円(税込)で業界最安値でご利用いただけます。

ご利用者様の口コミをご覧ください。

業務管理のワンストップ

帳票の発行・管理はもちろん、業務管理に必要な機能を網羅しています。サービス開始から10年以上、個人事業主〜大企業まで幅広い方にご利用いただいております。

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行する

まとめ:注文書(発注書)と契約書の違い

ここまで紹介してきたように、注文書と契約書はもちろん異なる書類ではあります。その上で、契約の証明としても異なる用途があることがわかります。

まず、契約書と注文書どちらも契約自体の証明として扱うことができます。加えてトラブルや認識の違いを未然に防ぐ意図があります。ただし、注文書に記載される内容は取引自体の内容を具体的に定めることに限られるでしょう。

一方で契約書では、起こりそうなトラブルとそれらに対する対処法を具体的に記載されるという違いがあります。

最短1分!!今すぐできる

無料で注文書を発行する