| 委託内容 |

親事業者(発注側)の資本金 |

下請事業者(受注側)の資本金 |

| 製造・修理・役務提供 |

3億円超 |

3億円以下 または 1,000万円以下 |

| 情報成果物作成 |

5,000万円超 |

5,000万円以下 または 1,000万円以下 |

ポイント: 自社の取引が対象となる場合、取引開始時に必ず下請法を遵守した注文書を発行する義務が生じます。

「3条書面」と呼ばれる理由と法的背景

下請法の「第3条」が根拠

「3条書面」という名称は、下請法に規定されている親事業者の「書面交付義務」が、下請法 第3条に定められていることに由来します。

下請法が適用される取引において、親事業者は下請事業者に委託する際、口頭ではなく、必ず書面(または電磁的記録)で取引条件を通知しなければならないと義務づけています。この義務付けられた書面を、条文名を取って「3条書面」と呼びます。

3条書面の役割

この3条書面は、単なる発注の記録ではなく、親事業者が優越的な地位を濫用し、取引条件を曖昧にしたり、不当に変更したりするのを防ぐという、下請法におけるコンプライアンスの最重要文書としての役割を果たします。

そのため、この書面には、委託する内容、下請代金の額、支払期日など、下請法で定められた12の必須事項を明確に記載する義務があります。

「注文書」と「3条書面」の関係

つまり、下請法の適用を受ける取引で使用される注文書は、すべて下請法 第3条の要件を満たした書面でなければならないため、「3条書面」として扱われるのです。

注文書(3条書面)の「発行タイミング」と「発行方法」

発行タイミング:委託直ちに

下請法では、親事業者は「委託をした直ちに」、以下の12項目を記載した書面(注文書)を交付しなければならないと定めています。

実務上、「直ちに」とは、下請事業者が作業を開始する前を意味します。口頭での発注や、Eメールによる曖昧な発注だけでは、書面交付義務違反となります。

発行方法:電磁的交付も可能

書面の交付は、紙の注文書だけでなく、下請事業者の承諾を得て、電子メールやFAX、またはクラウドサービスを経由したPDFファイルなどの電磁的方法による交付も認められています。

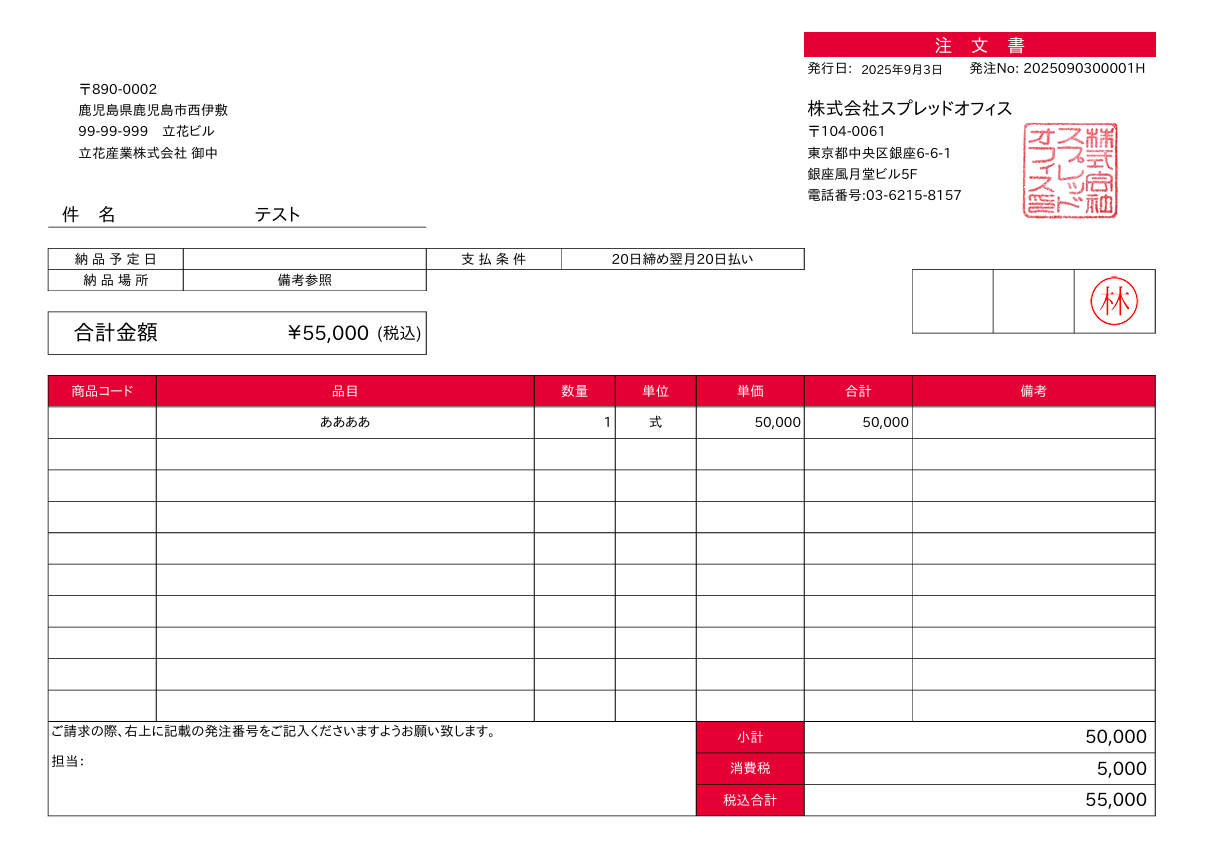

【必須】注文書に記載すべき12の法定事項

下請法を遵守するための注文書には、以下の12項目全てを明確に記載する義務があります。これらのうち一つでも欠けると「書面交付義務違反」となります。

| No. |

記載事項 |

実務上の記載例と注意点 |

| 1 |

親事業者及び下請事業者の名称 |

正式名称、代表者名、住所など。 |

| 2 |

委託をした日 |

注文書を発行し、正式に委託した年月日。 |

| 3 |

下請事業者の給付の内容 |

最も重要。何を、どのような仕様・品質で作るのかを具体的に記載(図面番号、サービス名など)。 |

| 4 |

下請代金の額 |

具体的な金額。「別途協議」などは不可。難しければ算定方法を記載。 |

| 5 |

支払期日 |

受領した日から、または役務提供開始日から60日の期間内で、かつできる限り短い期間で定める。 |

| 6 |

支払方法 |

支払いの方法(現金、銀行振込、手形など)。 |

| 7 |

給付の受領期日 |

下請事業者が納品する予定の日付。 |

| 8 |

受領した給付の検査完了期日 |

検査を行う場合は、その予定期日。 |

| 9 |

物品等の引取り場所 |

納品場所。 |

| 10 |

役務提供委託の場合の提供場所 |

サービス提供の場所。 |

| 11 |

給付の内容が異なる場合等の処理 |

納品物に不具合があった場合の返品、再委託などの対応ルール。 |

| 12 |

代金の算定方法や支払方法の変更があった場合の取り決め |

取引途中で条件変更が生じた場合のルール。 |

下請法違反となる事例:注文書に関する落とし穴

注文書を交付していても、その内容や運用方法によって下請法違反となるケースがあります。

違反事例1:発注後の代金減額(不当な減額)

注文書で代金を確定させた後、「予算が合わなくなった」「他社より高かった」といった理由で、下請事業者の責に帰すべき理由なく一方的に代金を減額すること。これは最も多い違反の一つです。

違反事例2:不当な返品

納品物の瑕疵(欠陥)が確認されていない、または親事業者側の都合(売れ行き不振など)で、納品された物品を不当に返品すること。

違反事例3:支払期日の超過(支払遅延)

代金の支払期日を、納品物の受領日から60日を超えて設定すること、または期日を過ぎても支払わないこと。

違反事例4:あいまいな注文書(書面不交付)

注文書を発行していても、給付の内容や代金の額が「別途協議」「要相談」などと記載され、確定していない場合、書面交付義務を果たしたことになりません。

注文書=「公正な取引の証明」

下請法における注文書(3条書面)は、単なる発注のための事務書類ではありません。これは、親事業者が下請事業者に公正な取引条件を明示し、約束したことを証明する最重要のコンプライアンス文書です。

注文書を法定事項に基づき適切に作成し、「委託直ちに」交付する習慣を確立することが、御社を下請法違反のリスクから守る確実な一歩となります。

下請法遵守は、企業の信頼と持続的な取引関係を築くための基盤となります。