自社から請求書を発行する時、書面上に必ず印鑑が必要なのでしょうか。

その際、どの種類の印鑑を押せばいいのかわからない人もいることでしょう。近年では、業務の効率化が著しいこともあり、紙から電子への移行も積極的です。

そこでも印鑑の法的効力や必要性が求められるのか、案外と気になる事情です。そこで今回は、請求書へ押す印鑑の必要性やシャチハタの使用は可能なのかなど、請求書での印鑑の活用について触れていきます。

請求書における印鑑の完全ガイド:法的真実、商慣習、そして電子化の最前線

1. イントロダクション:なぜ請求書に印鑑を押すのか?

自社から請求書を発行する際、書面上に必ず印鑑が必要なのか、どの種類の印鑑を押せばいいのか迷う方は少なくありません。近年、業務の効率化が著しいこともあり、紙から電子への移行も積極的です。この変化の中で、請求書における印鑑の法的効力や必要性がどこまで求められるのかは、ビジネスパーソンにとって案外と気になる事情でしょう。

そこで今回は、請求書へ押す印鑑の法的必要性の有無、日本の商慣習、そして電子化時代における印鑑の活用について詳しく解説します。

2. 請求書に印鑑はいらない? 法的な真実と商慣習の壁

請求書の多くには、発行した企業や団体の印鑑が捺印されています。そのため、請求書への印鑑捺印は常識のように振る舞われていますが、実際はどうなのでしょうか?

法的観点:印鑑の必要性はゼロ

法律上、紙書類・電子文書に関わらず、請求書への印鑑の必要性はどこにも謳われていません。

- 請求書の有効性: たとえ印鑑が押されていなくても、請求書そのものの有効性は見なされます。記載された内容に基づき、請求相手への支払い義務が発生することに変わりはありません。

- 根拠: 請求書は税法上の証憑(取引を証明する書類)ですが、印鑑が義務付けられている法律(民法、会社法、税法など)は存在しません。

商慣習(暗黙のルール):印鑑が押される理由

法律や税務的には印鑑を押す義務はありません。しかし、日本の商慣習上では、印鑑の押されていない請求書を処理しない、あるいは再発行を求める**「暗黙のルール」**を誇示する会社も少なくありません。

請求書に印鑑を押す行為は、「確かに当社(個人事業主の場合は私)が発行した請求書です」という真正性の証明となり、取引の信頼性を高める役割を担っているからです。

トラブル防止としての役割

法人・個人を問わず、請求書は私文書にあたるため、もし請求書の偽造が発覚すると、有印私文書偽造罪または無印私文書偽造罪に問われます。印鑑を押すことで、以下の効果が期待できます。

- 不正防止: 印鑑(特に角印など)は、書類が正式な手続きを経て発行された証として機能し、不正の抑止力となります。

- 証拠能力の補強: 法的義務ではないものの、裁判などになった際に、押印があることで「その意思をもって発行した」という証拠能力を補強する側面があります。

トラブルを未然に防ぐ意味でも、取引先に送る請求書へは、慣例に従いできるだけ印鑑を押すのがベターです。

3. 請求書に押す印鑑の種類と適切な使い分け

請求書に押す印鑑には、主に実印(丸印)・銀行印・角印の3種類があり、これに認印やシャチハタが加わります。

種類と役割

| 種類 | 形状 | 主な役割 | 請求書への使用 |

| 実印(丸印) | 丸 | 会社登記、重要な契約(最も重要) | 使用可能だが、リスク回避のため通常使わない |

| 銀行印 | 丸 | 銀行口座開設・取引 | 使用可能だが、通常使わない |

| 角印(かくいん) | 四角 | 請求書、見積書など日常的な対外文書 | 最も一般的 |

| 認印 | 丸 | 軽微な社内文書など | 通常は角印を使う |

| シャチハタ | 丸/角 | 簡易的な確認、社内文書 | 公的な書類では避けるべき |

シャチハタはビジネスで不要です

シャチハタはビジネスで避けられる

一般的に朱肉を使わずに押せるハンコ全般を指す「シャチハタ」は、公的な書類への使用について注意が必要です。

- 避ける理由: 構造上、誰が押しても全く同じ印影になるため、偽造された場合の区別が難しく、真正性の証明力が低いと見なされがちです。

- 結論: 法的効力自体は否定されませんが、日本の商慣習としてシャチハタの使用は避けるのが賢明です。

個人事業主の場合

個人事業主は、請求書にて使用する印鑑として、**個人印(認印)**を使っても問題ありません。ただし、慣習上シャチハタ不可の場合が多いため、シャチハタ以外の認印の使用がベターです。

- 見栄えの向上: 法人と同じように屋号の角印を別に作っておくと、対外的な信用度や見栄えが向上し、ビジネスライクな印象を与えられます。

法人の場合

法人として請求書へ押印する印鑑は、代表印(実印)に限定されていません。使用頻度が高く、対外的な証明に用いる角印を使うことが最も一般的です。

請求書に印鑑はいらない?

請求書の多くには、発行した企業や団体の印鑑の捺印がされています。そのため、請求書への印鑑捺印は常識のように振る舞われている現状です。ただし実際は、法律上でも紙書類・電子文書に関わらず、請求書への印鑑の必要性はどこにも謳われていません。

つまり、たとえ印鑑が押されていなくても、請求書そのものの有効性は見なされます。請求相手への支払い義務が発生することに変わりはありません。

では、なぜそれでも、請求書には印鑑が押されるのでしょうか。請求書に印鑑の捺印が当たり前になった理由について触れていきましょう。

その請求書、印鑑を押してありますか?

請求書が完成し封筒に入れて早速ポストに投函したくても、書類に印鑑の押し忘れがないかもう一度確認しましょう。

法律や税務的には、請求書への印鑑を押す義務や決まりはありません。しかし日本の商慣習上では、印鑑の押されていない請求書を処理しない「暗黙のルール」を誇示する会社も少なくありません。 請求書に印鑑を押す行為は、「確かに当社(個人事業主の場合は私)が発行した請求書です」という証明になるからです。

請求書に印鑑を押せばトラブル防止になる

法人・個人を問わず、請求書は私文書にあたるため、もし請求書の偽造が発覚すると、有印私文書偽造もしくは無印私文書偽造となります

。有印私文書偽造および無印私文書偽造には罰則があるため、請求書に印鑑を押すことで不正防止に効果的です。トラブルを未然に防ぐ意味でも、取引先に送る請求書へはできるだけ印鑑を押しましょう。

個人事業主は請求書に印鑑が必要か?

請求書には、印鑑捺印に法的義務がないことは先述した通りです。しかしそれでも慣例として、相手への礼節も含め請求書へは常に印鑑捺印が当たり前として認識されています。特に法人での付き合いにて浸透し続ける慣例です。

では、個人事業主にとってどのように影響をもたらすのでしょうか。そして印鑑捺印はどのくらいの重要性があるのか、それを知る前に、基本的な印鑑についての種類なども理解する必要があります。

請求書に押す印鑑の種類

一般的に印鑑の種類には、実印(丸印)・銀行印・角印の3種類があります。これらに加えて、丸い形状で凡庸的に使える認印や朱肉を使わなくても押せる簡易性の高いシャチハタがあり、日常的に浸透してきました。上記3点は、会社用印鑑としてセットでそろえておくことが問われるタイプです。以下では、実印・銀行印・角印に基づきながら、個人事業主と法人での、請求書に押すべき印鑑について言及していきましょう。

- 実印

- 銀行印

- 角印

実印とは

実印は、会社登記する際に利用とされる印鑑です。法人設立には、本店所在地にある法務局へ届出し、印鑑登録を行う義務が生じます。契約書類などをその会社が正式作成したら、会社の代表印として使えて効力を持てるのが特徴です。

実印は丸印(まるいん)とも呼ばれ、最も重要な印鑑とされます。験担ぎも兼ねて、文様を複雑で真似しにくい印影にするケースがほとんどです。

銀行印とは

銀行印(ぎんこういん)は、その名称が示す通り、銀行口座開設の際に使用する印鑑です。実際には、実印をそのまま使うこともできます。しかし摩擦による消耗・紛失などのリスクから守る意味で、実印と分けて作成しておくのが通常です。

また、サイズは、認印(みとめいん)よりも大きく実印より小さく作られるのが一般的になっています。重要な印鑑ほど大きく作る習慣によってそうなっていますが、サイズ感についての法的な意味はありません。

角印とは

角印(かくいん)は、印影が四角い印鑑です。主に会社名・屋号が彫られ、請求書や見積書などへの押印に使われます。

角印がある理由は、単に読みやすく見栄えが良いことによるため、届出などの義務の必要はありません。企業や団体組織が書類に押す印鑑として、自然と一般化され浸透しています。

個人事業主の場合

個人事業主は、請求書にて使用する印鑑の選別は、個人印をそのまま使っても問題ありません。しかし、慣習上にてシャチハタ不可の場合が多く、請求書に押す印鑑としては、シャチハタ以外の印鑑の使用がベターです。

もし請求書への個人印の使用に抵抗があるのなら、屋号の印鑑を別に作っておく方法もよいでしょう。法人請求書のような角印へ屋号を彫ってもらうなど、見栄えにこだわってみるのもすすめです。

法人の場合

法人として請求書へ押印する印鑑は、3点セットの中のどのタイプでもよいでしょう。むしろ代表印・実印に限定もされていませんので、角印を使うことのほうが一般的です。

もし個人事業主やフリーランスなどから会社設立へと移行準備をしている場合は、法人印3点セット(代表印、銀行印、角印)を作っておく必要があります。その際は、使用頻度が高さを考慮して丈夫な材質の商品を選ぶのがポイントです。

電子請求書の場合、印鑑は?

ペーパーレスの時代になり、請求書自体の体制も様変わりしました。紙面でのアナログな請求書に限らず、徐々にオンライン上での電子請求書を発行する企業も増えています。

その時に疑問が浮かぶのは、実体のないオンラインにて、どのように印鑑の捺印ができるのかです。

オンラインでは「電子印鑑」が使える

電子請求書などのオンライン上では、物理的な印鑑は使えません。そこで登場するのが電子印鑑です。電子印鑑には主に2種類があります。

- 印影画像(簡易型):

- 特徴: スキャナーで取り込んだ印影や、フリーソフトなどで作成した印影の画像データ。

- 懸念点: 複製が容易なため、法的証拠能力は低い。重要度の低い書類での使用に限定するのが無難。

- 電子署名(高信頼型):

- 特徴: 電子証明書が付与され、押印した本人証明や文書改ざん防止の機能を持つ。

- 推奨: 請求書のように真正性が求められる文書の場合は、電子署名の利用が望ましい。

電子印鑑の導入にあたって

電子印鑑の導入にはいくつかの方法があります。使い始めてしまえばとても楽に押印ができます。しかし、まず確認しておくべきことは、取引先にて電子印鑑の使用に対応できているかどうかです。電子帳簿保存法が改正されたことで、社内外ドキュメントの電子化に取り組む企業が増えました。

ただし、必ずしもすべての取引先が、電子印鑑を認めているわけではないでしょう。電子文書のやり取り・オンライン請求書への対応ができるかを確認した上で導入する気遣いが必要です。電子印鑑の導入方法としては、以下のパターンから選べます。

- スキャナーで取り込む

- フリーソフトや図形挿入機能で作成する

- 電子印鑑サービスを使う

スキャナーで取り込む

電子印鑑としては一番シンプルで簡単な方法です。あらかじめ押印しておいた印影をスキャン画像にしてファイル保管しておけば、実際の実印や銀行印でも画像として再現できます。必要な場合にその画像ファイルをデータ書類へ貼るだけです。

一度画像データを作ってしまえば、どの書類でも貼り付けるだけで済みます。デメリットがあるとしたら、複製のリスクが生じやすい点です。思わぬところで書類偽造されてしまう恐れもあるので、社内ルールや内部統制にて徹底する必要があります。

フリーソフトや図形挿入機能で作成する

フリーソフト・オンラインツールなどを利用して作成する方法です。文字・デザインは好きなスタイルを選んで作れます。

あるいは、ExcelやWordにある図形挿入機能で、印鑑画像を作成することも可能です。デメリットは、作成の手間がかかることと、スキャン画像と同様に簡単に複製偽造ができてしまうことでしょう。そのため、重要度の低い書類での使用などに限定しておくほうが無難です。

電子印鑑サービスを使う

最も安心できる方法は、電子印鑑サービスを利用することです。印影に識別情報が含まれながら電子印鑑が作成できます。

このサービスを使った場合、誰が・いつ・どこで押印したのか、詳細データの解析もできるシステムになっているので、実際の印鑑以上にセキュリティが確立できています。ほとんどのサービスが有料になるものの、重要な書類や請求書に電子印鑑を押すようなことがある場合は、このサービスの導入を検討しておくとよいでしょう。

請求書の印鑑の位置

請求書の発行にあたって、必ずしも印鑑の捺印は必要性がなく、法的な規制も存在しません。しかし、長年の慣例によって、請求書への印鑑捺印は暗黙の了解として浸透しています。

さらには、印鑑を押す位置にも基準が設けられていることを理解しておきましょう。請求書への印鑑捺印の際は、以下の2つを確認しておきましょう。

- 請求書の印鑑の位置は右側

- 請求書への押印は明確に

請求書の印鑑の位置は右側

請求書に印鑑を押す際の位置は、一定箇所への指定や捺印欄があるようなら、その位置の中央に押印するようにしましょう。もし指定を設けていない場合、通常は社名・住所の記載された項目、その右側に押印することが常識になっています。

また、印影のコピーや偽造防止のため、書面上にある社名などの印字部分に覆うよう押印します。これで社名と印鑑との連帯感ができて、より信ぴょう性を高めるからです。

請求書への押印は明確に

一般的な印鑑捺印すべてに共通なことです。捺印する時に、印影が不鮮明・部分欠落しないよう配慮するようにしましょう。紙に対して垂直に立てて捺印します。

その際、位置を意図的にずらさないよう印鑑の角全体に力を加え、離す時も静かに垂直なまま保つときれいに写ります。大して重要な書類でなければ、ハンコとして分別がつく程度で問題ないでしょう。

しかし、請求書や重要書類への捺印はそうとも限りません。まだまだ日本では印鑑の文化が寝強いこともあるので、適当に押印してしまうと、あまりよく思われないようです。きれいな印影が残ることを心がけて、請求書をに押印するようにしましょう。

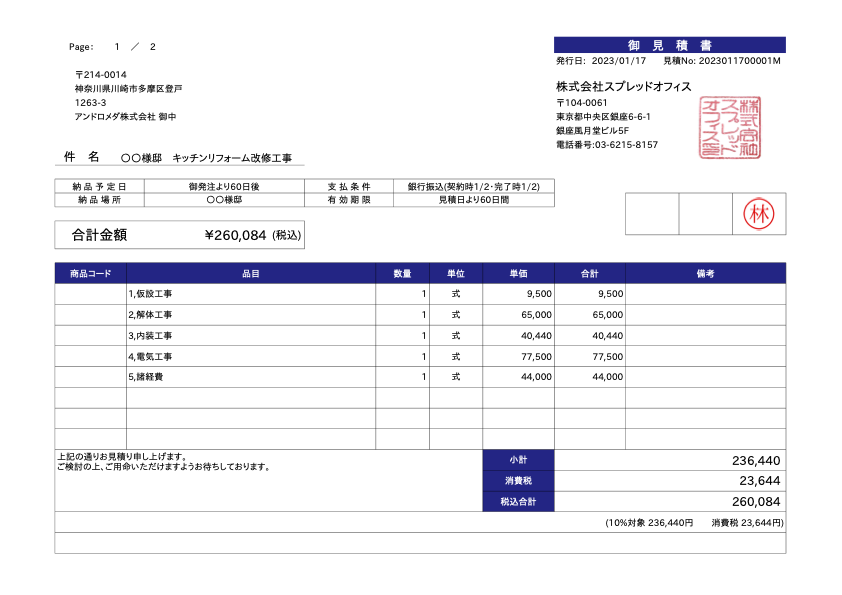

スプレッドオフィスなら社判・担当印付きで帳票作成できます

請求書や見積書を手書きで起こしていた時代から、現在ではパソコンを使って印字できるようになりました。さらに革新され続け、ペーパーレスの時代に突入し始めています。わざわざ紙面上にて作成せずとも、すべてクラウド上で解決できたり、送付もデータで可能です。そこで、「スプレッドオフィス」での管理がおすすめできます。

いままでの作成方法

最近は「請求書はPDFでOK」という会社もだいぶ増えてきましたが、PDFの請求書を準備するためには、1.エクセルで請求書作成 → 2.印刷 → 3.捺印 → 4.複合機でスキャンしてPDF保存、という煩雑な作業が発生します。

スプレッドオフィスでの作成方法

スプレッドオフィスなら管理画面に登録した見積りデータから簡単に請求書が作成でき、さらに事前に社判(角印or丸印)を登録しておけば、社判付の請求書PDFをそのまま管理画面からメール添付で送信することが可能です。

もし、取引先がPDFの請求書でもOKという場合は、請求書発行業務軽減&郵送コストの削減につながりますので、是非PDFの請求書をご活用ください。 スプレッドオフィスは「翌月末まで無料」でご利用頂けますのでこの機会に是非お試しください!

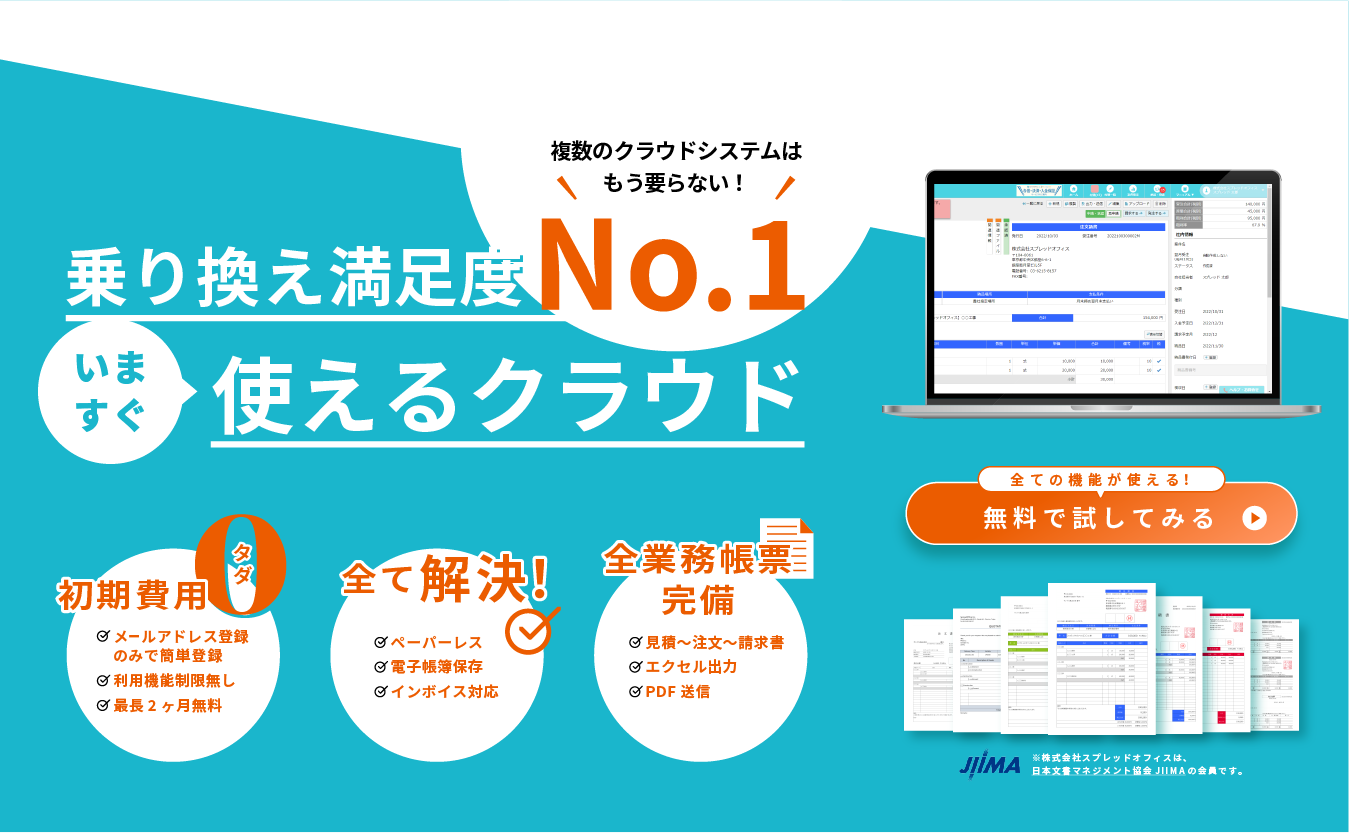

SpreadOffice(スプレッドオフィス)

スプレッドオフィスは、法人・個人事業主様向けの帳票管理クラウドシステムで、一つのクラウドで注文から請求までを一貫して、業務帳票の作成&管理を完結することができるサービスです。

- ダウンロード&インストール不要で即日使用可能

- 見積書、注文書、注文請書、請求書、売上伝票、納品書、検収書など業務帳票の発行・管理

- 電子印鑑・インボイス制度・役職(ユーザー)ごとの権限管理に対応

- メール&電話の充実したサポート体制

帳票管理に加えて、PDF送信、 データのCSVインポート、Excel・CSVエクスポート機能、 案件原価管理、権限管理、ファイル管理、支店管理など、個人利用はもちろん、大規模事業者様でもご利用いただけます。

料金プラン

990円/月(税込)

5名以下でのご利用

個人事業主様におすすめ

1,320円/月(税込)

6名以上でのご利用

法人様におすすめ

1,980円/月(税込)

大人数でのご利用

独自帳票を使いたい方

スプレッドオフィスはユーザーごとの従量課金制で、毎月利用したユーザーの員数だけご請求させていただきます。初めての方は最大2ヶ月間無料で、有料プランと同じ機能をご利用いただけます。

※プラン内でのユーザー追加削除は管理者ユーザーにて自由に行うことが出来ます。

※無料期間終了後に自動で課金されることはございません。