注文書は商品やサービス、製品等を注文するする際に作成し交付する書類です。

しかし、注文書の作成には厳格なルールが存在しないため、注文書の記入事項には何があるのか、保存期間はどのくらい?と不安を抱えている方も多いはずです。

そこで、今回は注文書の記入事項や保存期間、注文書と発注書の違いに触れながら注文書とは何かについて紹介していきます。

また、注文書に収入印紙は必要なのか?についてもご紹介します。

請求書エクセルテンプレ

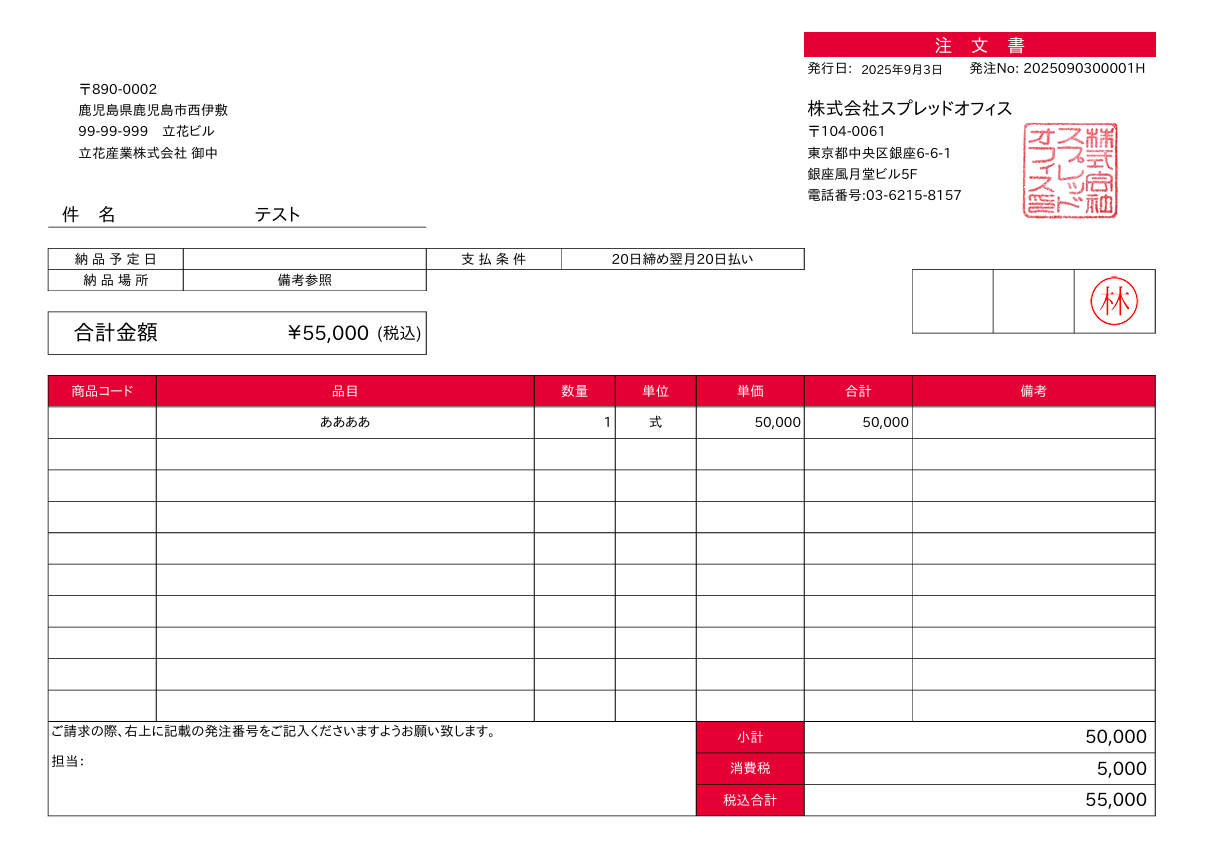

注文書の記載事項

注文書は厳格に定められたテンプレートやフォーマットがありません。

注文書の書き方のルールについて細かなルールはないといいつつも、下請法に該当する取引では規定の内容・項目を記載する必要があります。

一般的な注文書の書き方と下請取引を行う際の記載のルールを紹介していきます。

一般的な注文書の記載事項

一般的な注文書では以下の10点を記載します。

細かい記載内容に制限やルールはありませんが、概ねこれらの項目が記載されていればよいでしょう。

- 注文書であることを示すタイトル(注文書または発注書と記載)

- 交付先(発注先の会社名、担当者名を記載)

- 発行年月日/発注書No.(作成した日付・管理用のNo.を記載)

- 発注元(発注元の会社名、住所、連絡先、担当者名などを記載)

- 件名(発注するプロジェクトの件名を記載)

- 発注金額/納品期限

- 支払条件/納品場所/有効期限

- 発注内容(商品名や数量などを記載)

- 小計/消費税/合計(税抜の合計金額と消費税額、税込の合計金額を記載)

- 備考

注文書であることを示すタイトル

該当書類がどのような機能がわかるタイトルにします。

一般的に「注文書」「発注書」などと記載します。

交付先

発注者の名称を記入する欄で、発注する側の社名・担当者の氏名を明記します。

交付先を記入する際、御中や様といった敬語の使い方に気をつけて正しく記入すること、文字を間違えないよう細心の注意を払い記入するようにしましょう。

発行年日/発注書No.

委託を行った日、実際の発注を行った日付を記入します。

また、発注書No.は通し番号となり、保管や整理のために便宜上番号を振っておく必要があります。

発注元

発注元となる会社の名称・住所・連絡先・担当者の氏名を記載する欄です。

先ほど紹介した交付先と同様に、一字一句間違いが無いよう記載する必要があります。

発注元を間違えてしまうと、基本的なミスを指摘されることになり今後の取引を心配される可能性があります。

件名

発注(注文)する案件のプロジェクト名を記載します。

具体的にどのような仕事を注文したいのか一目で分かるような件名にするようにしましょう。

発注金額/納品期限

商品の合計金額を記載し、いつまでの納品となるのか日付の記載、いくら注文するのかを記載します。

特に、納品期限は取引において重要な項目となり今後の信頼関係に影響するため、事前にしっかりと定めておく必要があります。

支払い条件/納品場所/有効期限

商品の支払いに関する各種条件、実際に商品を納品する場所や納品形式、商品の使用に関する有効期限等を必要に応じ記載していきます。

全て書くわけではなく、重要とみなされる項目にだけ着目することがポイントです。

通常の取引において異なる点がない場合は、記載を省いてもよいでしょう。

発注内容

発注する商品の名称・数量等を記載する欄です。注文書を作成する上で発注内容は取引数や取引金額、納品形式など商品名・数量を間違えることで起こるミスが多数存在します。

特に、似通った商品名では記入ミスや誤解を生みやすいため、しっかりと確認する必要があります。

商品名を間違えたことで、注文したはずの商品と、注文相手が納品してくれた商品に違いが発生するとクレームや無駄な出費が発生し会社にとって大きな損失が発生します。

他の記入欄に比べ特に注意を払いながら間違いが無いように記載しましょう。

小計/消費税/合計

注文に該当する商品の小計金額、税抜きの合計金額・消費税額、税込みの合計金額を記載します。

通常税率や軽減税率によって税率が異なるため、税込みと税率を抜いた金額を記載することで注文相手が計算しすくなります。

備考

ここまで注文書に記載した内容以外で特別に伝えた内容があれば、備考欄を設け記入します。

特に伝えたい事項がなければ、空白のままで構いません。

注文書の役割

注文書は以下の役割を果たします:

- 取引の確認:売り手と買い手の間で、何が発注されるか、どのような条件で取引が行われるかを明確にし、誤解を防ぎます。

- 法的証拠:正式な取引の証拠として機能し、トラブルが生じた際に参考にされることがあります。

- 在庫管理:売り手は注文書を元に在庫管理を行い、納品計画を立てます。

4. 注文書の流れ

- 発注者が注文書を発行:買い手が商品やサービスを注文するために、発注内容を記載した注文書を作成します。

- 受注者が注文書を確認:売り手は注文書の内容を確認し、条件を承諾した場合に納品準備を進めます。

- 納品および請求書の発行:商品やサービスが納品され、請求書が発行されます。注文書に基づいて、支払いが行われます。

下請法に沿った注文書

先述した一般的な注文書とは異なり、下請法に基づいた取引を行う場合は、発注者側は下請法で定められた内容に沿って注文書を作成することになります。

下請取引では、親事業者(発注者)より下請事業者(受注者)へ発注書(注文書)を交付することが定められています。

あらかじめ決められた必須項目を全て記載された注文書が交わされないと取引相手が不安を感じてしまうことが多いです。

項目については12個の指定があり、それら12項目のことは、下請法第3条に基づく「3条書面」と呼ばれています。以下の12項目が必須項目になります。

【3条書面に記載すべき具体的事項】

- 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)

- 製造委託,修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

- 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう、明確に記載する。)

- 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)

- 下請事業者の給付を受領する場所

- 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日

- 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが、算定方法による記載も可)

- 下請代金の支払期日

- 手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期

- 一括決済方式で支払う場合は、金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

- 電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日

- 原材料等を有償支給する場合は、品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法

引用元:公正取引委員会「親事業者の義務」

親事業者及び下請事業者の名称

発注者と受注者側の会社名などの基本的な項目を記載します。

一般的な注文書と同じように記載されていればよいため、発注者の番号や記号による記載も可能です。

委託日

製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託のような注文した日付を記入します。

下請事業者の給付の内容

送付する注文書によって委託する内容が分かるように、具体的な詳細を明確に記載します。

どのような商品・サービス、必要な数量を分かりやすく明記しておくとよいでしょう。

下請事業者の給付を受領する期日

注文内容を実際に受領する日付を記載します。

注文した内容が、何かのプロジェクトであればどのような役務提供を委託するのか、提供される期日や期間が記載されます。

下請事業者の給付を受領する場所

注文書の内容に沿って、実際に給付を受領する場所について記載します。

原則として、商品の届け先として機能する欄なので、会社名や部署といった関連施設になります。

検査日

下請事業者の給付の内容を確認し、検査や確認を行う場合その作業を行う日付をあらかじめ決めておきます。

検査が数日に及ぶこともあるため、検査期日も明記するようにしましょう。

下請代金の額

注文書では注文(発注)される商品概要・小計や合計の金額が明記される必要があります。

下請代金の額は、一般的な注文書の発注金額と同じ認識で良いでしょう。また、下請代金の額の欄に算定方法によった金額の記載も可能です。

下請代金の支払い期日

注文書によって、発注された商品の代金がいつまでに支払われるのか、支払い期限を指定します。

手形に関する取り扱い

記載金額を支払い期日までに支払うことを約束するために手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期が記載されます。

支払い手形が使用されない場合は、現金等による支払いが行われるため、手形に関する行為そのものが省かれます。

支払い方法に関する記載

一括決済方式で支払う場合は金融機関名、貸付または支払い可能額、親事業者が下請代金再建相当又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日などを記載します。

電子記録債権での支払いについて

電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日などが記載されます。

原材料に関する記載

原材料などを有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法を記載する欄です。

注文書はテンプレートの活用することがおすすめ

前述のように、注文書には決められたものを使用する必要がありません。

しかし、双方が安心して円滑な取引を進めるために必要な記載事項があります。

一般的な契約を行う場合と下請法に該当する取引の場合は、それぞれ適切な記載事項が記入できる注文書を作成する必要があります。

注文書のテンプレートを一度作成することで、その後の注文・発注の場面でも継続的に使用することができますが、自分で1から注文書のテンプレートを作成することは大変です。

注文書のテンプレートを作成時細心の注意を払っていても、発注書No.や有効期限等の記入欄が漏れていることで修正が必要になることがあります。

無料で注文書のテンプレートが提供されているので、1から注文書のテンプレートを作成するのではなく自分好みにカスタマイズすることで、より業務を効率化できます。

注文書に印鑑や角印は必要?

注文書を作成する際、印鑑を押印する必要があるの?と気にされることが多いです。

注文書に印鑑や角印が押されていない場合でも、注文書としての効力がなくなることはありません。

ただし慣例として、注文書も企業が発行する正式な文書という理由や、送付する取引先への安心感に繋がることから、印鑑や社判を押すことのほうが多く見受けられます。

そのため、注文書や発注書などの帳票書類を作成する場合は、押印をするよう心がけましょう。

また、帳票ソフトを利用されている方もおられると思いますが、印鑑や角印はデータでも問題ありません。

下請法と注文書について

経済的優位な地位にある親事業者の濫用行為を規制し、下請取引の公平化を行う法律です。不当な代金取引での減額や、支払い遅延行為を禁止するなど、さまざまな効力があり、下請法適用対象となる取引の種類があり、受注者への交付書面の内容に関しては、しっかりと規定を抑え発行する必要があります。

参照:公正取引委員会「下請法の概念」

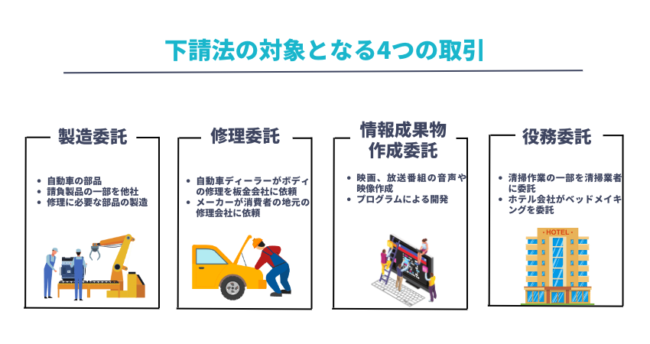

下請法の対象となる場合

下請法の適用を受ける取引には4種類あり、次の取引では下請法の対象となります。

- 製造委託

- 修理委託

- 情報成果物作成委託

- 役務委託

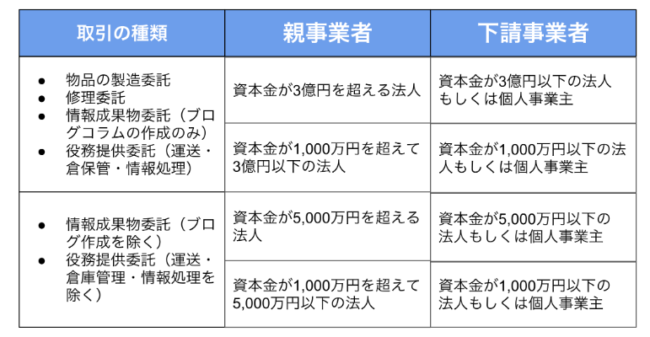

また、取引内容に加え取引事業者の資本金によって下請取引とみなされるかどうかが決定されます。

※親事業者(発注者側)

※下請事業者(受注者側)

下請法に沿った注文書を作成する際の注意点

該当する発注者は、下請法に基づいて注文書の作成をする必要があり、下請法によって記載が義務化されている項目は、次の4点です。

- 書面の交付

- 支払期日の決定

- 書類の作成・保存

- 遅延利息の支払い

書面の交付

下請法に基づいた注文及び発注が生じるのであれば、必ず書面での交付をする必要があります。

注文書を交わすことで、実際に取引を行うことができます。

支払期日の決定

注文書での取引にて支払われる額面の支払い期日が決められていることです。

なお、支払い期日に関しては、物品や成果物を受領して60日以内に設定をする必要があります。

注意点として、発注者が代金を支払期日までに支払わなかった場合は、取引相手に対して、物品などを受領した日から60日経過した日から実際に支払をする日までの期間につき、日数に応じ未払金額へ年率14.6%を掛けた額の遅延利息を支払う義務があります。

書類の作成・保存

発注者は、取引相手に製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした際、給付の内容,下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存する義務があります。

参照:公正取引委員会「親事業者の義務」

注文書には金額を記入しなくてもいい?

実際に何かの商品やサービスを注文する際は、口頭でのやり取りだけでも成立します。

口頭での注文のやり取りを行う場合は、書面を交わす必要がないとみなされますが、下請法によって定められた条件下では、注文書に金額を明記するのが必要があります。

注文書を作成した時点で「正当な理由がある場合」のみ、金額の記載がない注文書も有効とされます。

例としては、ソフトウェア制作業務の委託などが典型です。

発注時点にて、ユーザが求める仕様を確定しにくいため、正確な業務内容・下請代金などが記載できない状況も考えられます。

参照:公正取引委員会「各種パンフレット」

公正取引委員会「ポイント解説下請法」

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

注文書に収入印紙は必要?

原則として、注文書に収入印紙を貼る必要はありません。

ただし例外的に、収入印紙が必要になるケースが考えられ、次の3つ場合に該当する場合は、印紙法上での課税文書にある契約書に該当するため、収入印紙の貼り付けをする必要があります。

- 契約当事者の間で自動的に契約が成立する場合

- 見積書に対して承諾の意思表示をすることが記載されている場合

- 契約当事者双方の署名または押印があるもの

引用元:国税庁「No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取り扱い」

注文書の交付によって契約が成立する旨の合意をしている場合

当事者間で発注者が受注者に注文書を交付することで、個別契約が成立するものという規定のある基本契約書を交わす場合があります。

基本契約書を交わす場合は、基本契約書の内容に沿って注文書のみでも契約成立とみなされます。

したがって、注文書が個別契約書と同じ効力を持つので印紙税法上の課税文書に該当し、収入印紙の貼り付けの義務が生じます。

見積書に対して承諾の意思表示をする注文書の場合

注文書にて、見積書に対しての申込みであると明記されていると、注文書は実質的に契約書と同等な判断になります。

見積書そのものが契約申込みの意思表示になるため、それに基づいた注文書も承諾の意思表示があるとみなされます。

注文書も印紙税法上の課税文書に該当するため、収入印紙の貼り付けが義務となります。

もし注文書にて、契約時に請書など契約を証明できる文書を改めて作成する旨があった場合は該当しません。

その代わり、請書にて収入印紙を貼る義務が発生します。

当事者双方が署名もしくは押印をしている場合

注文書に当事者双方の署名または押印があったら、実質的な契約書として判断されます。

これは、社会通念上での意思の合致を証明された書類として認められるのが理由です。

もし署名があった注文書なら、取引の成立を示す課税文書に該当するたため、収入印紙が必要になります。

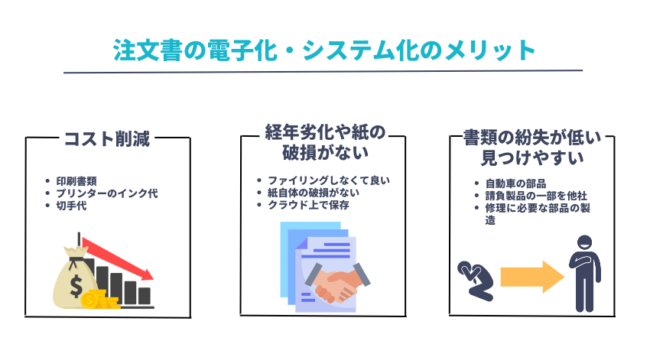

注文書の電子化・システム化のメリット

今でも国内の企業間取引にて、FAX注文を行っているところがあります。それでは、読解ミスなどのリスクや業務負荷が増えることでしょう。

アナログでの処理では、業務が効率的ではないため、注文書などを電子化してデータ管理したいと考え始めた企業が増えてきました。注文書を電子化することで、過去の情報の保管に手間がかかりません。ではさらに、注文書を電子化・システム化することで生まれるメリットについて紹介します。

- コストを削減することが期待できる

- 経年劣化や紙の破損が起こらない

- 書類を紛失する可能性が低く、過去の書類を見つけやすい

コストを削減することができる

注文書を電子化・システム化することで、コスト削減につながります。

紙媒体で注文書・発注書を作成していると、印刷や送付に関するコストが発生し、印刷書類のコストやプリンターのインク代、配送のための切手費用が発生します。

また、紙媒体で注文書の管理をしていると、いざという時の問い合わせ内容の確認に時間がかかることや、印刷を行う手間もありました。

電子注文書に変更することで、作成から管理のすべてをPCやスマートフォン上で操作でき、紙媒体で郵送していた注文書をメールやクラウド上にてやり取りできます。

他にも、修正箇所が生じても電子化しておけば、確認したいところを見つけて簡単に操作できます。

経年劣化や紙の破損が起こらない

注文書を電子化・システム化することで、書類自体の劣化の心配がなくなります。

紙媒体の場合、ファイリングして整理している注文書は、しばらくの間なら破損する恐れはありません。

しかし、時間経過にともない書類の劣化や紛失のリスクは避けられないでしょう。

基本的に注文書の管理・保管については特定期間として、法人で7年間、個人事業主で5年間と定められています。

税務調査にて提示を求められることも想定し、紙での保管にも気を使うことがあります。

もし電子化・システム化しておけば、自動的に内容の保存機能を備えたサービスもあるため、余計な労力も軽減されるでしょう。

書類を紛失する可能性が低く、過去の書類を見つけやすい

注文書や発注書を交わして取引を行うことが一般的であるため、新たな注文や継続案件ごとで注文書・発注書を作成し送付します。

数社であれば、会計担当者が注文書や発注書などの帳票書類の作成を一括で管理することもできますが、取引相手が増えるにつれ、注文書等の帳票担当者の負担が大きくなります。

注文書の作成や送付を担当している負担が大きくなることで、書類の紛失や間違った送付先を記入することや書類自体の紛失が考えられます。

誤った数量・金額といった注文内容によって社内だけでなく取引相手にも影響が及ぶこともあります。

電子注文書であれば、企業ごとに作成された書類を紙としてでなくクラウド上で管理するため紛失するリスクがありません。

また、電子注文書であれば企業ごとに書類が管理されているため、過去の注文内容を確認する際もカンタンに確認することができます。

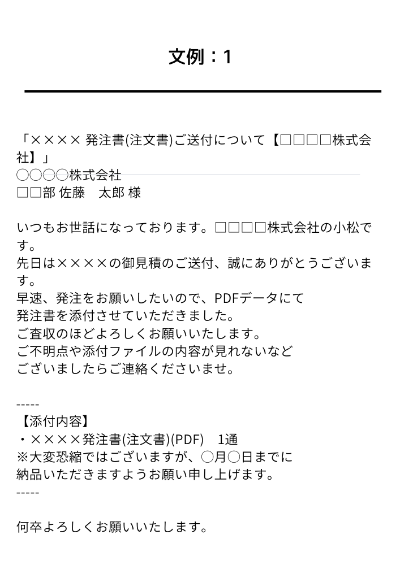

注文書のメール文例

注文書の作成が完了し実際に送付する際、取引相手に対しどのように注文書を送ればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

実際に注文書を送付する際の文例を確認しながら注文書を送付する際、取引相手にどのように伝えればよいのかチェックしてみてください。

注文書をメール送付する際の項目

注文書をメールで行う際は、いくつか定型になっている項目を決めておき、送付する取引先ごとに、詳細を差し替えられるようにシステム化しておくと便利です。

メールで注文書を送付する場合の、主な項目としては以下が上げられます。

- 商品名や型番

- 製品番号

- 数量

- 納品希望日

- 納入場所

- 発注担当者の連絡先

メールで注文書を送付する時の注意点

注文書をメールで送付する場合、取引相手が注文書に関するメールに気づかずスルーされてしまうことが考えられます。

注文書をメールで送る場合は、事前に相手側へ確認を取るほうが望ましいです。

FAXでの注文書の送受信をメインにしている企業もあり、注文書をメール送付することに慣れていないことも考えられます。

注文書をきちんと確認できていないと、納品日や数量の間違いやミスが起こりやすくなってしまい、後で言った言わなかった問題に発展する可能性もあります。

きちんと注文書を確認してもらえるようにメールで注文書を送付する前に連絡をするようにしましょう。

また、取引担当者が変更した連絡を行なっていない場合、誤送信の内容かもと認識されたり、きちんと伝えられなかったことで不信感を抱かれることもあります。

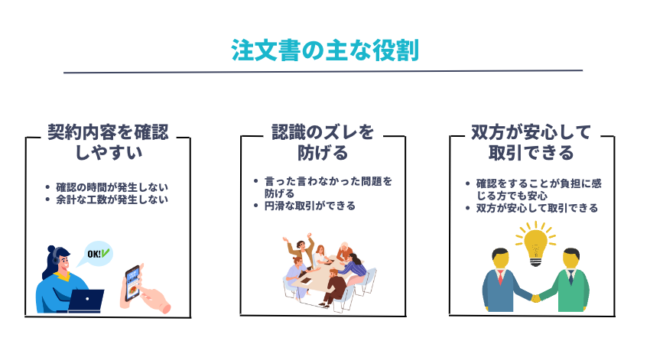

注文書の主な役割

注文書はなぜ発行する必要があるのでしょうか。本来は必ずしも必要性がない書類ではあります。

契約そのものは口頭でも成立するので、注文書を絶対に発行しなくてはならいわけではありません。

ただし、注文書を発行すれば、品目・数量・金額・希望納品日(納期)などが書面上で確認できるメリットがあります。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

また、下請法の対象となる取引の場合、注文書の交付が義務になっています。

一般的に、注文書を作成することで安心して取引できるため契約後の流れが円滑になります。

主な注文書の機能には以下の3つがあります。

- 契約内容を確認しやすい

- 認識のズレによるトラブルを予防できる

- 双方が安心して取引を進められる

契約内容を確認しやすい

注文書を作成して送付すれば、その回の注文内容契を理解しやすくなります。

また取引途中にて、契約内容を確認したい時に役立ちます。

もし注文書が発行されておらず口頭だけでの契約では、確認したいことが浮上するたびにその都度、取引相手へ連絡して確認する手間が生じてしまうでしょう。

余計な工数が増えるため、非効率的になりかねません。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

認識のズレによるトラブルを予防できる

注文書の役割の一つには、発注側と受注側の認識の違いを未然に防ぎ、トラブルが起こらないためにあります。

注文書や発注書は原則として作成しなくても、口約束でも成立します。

ところが、対面のみや電話だけでの口約束にする際のデメリットは、「言った、言わない」などの双方の認識のすれ違いが生じやすくなる点です。

注文書に取引の具体的内容を書き込んでおけば、プロジェクトや契約の開始前から理解し合えて、円滑なビジネスができます。

認識のズレによって、発注内容が違っていたというトラブルを防ぐためにも、注文書の作成を心がけることです。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

双方が安心して取引を進められる

先ほど紹介したように、契約自体は口頭でも成立します。

しかし、取引を進める上で注文した側や注文を受けた側が契約内容に対して疑問が発生することがあります。

ある程度取引を進めており、交友関係の良い取引先の場合では不明点や疑問が生じた場合にメールや電話で気軽に質問して確認することができます。

しかし、忙しいはずだから確認していいだろうか?しっかりメモを取っていなかったと思われるのでは?と気にしてしまい確認することが精神的な負担になる方もいらっしゃいます。

しかし、書類として契約内容を明記しておくことで不安や疑問が生じた場合でもチェックするだけで良いため、精神的な負担が少なく契約した双方が安心して取引を進められます。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

注文書の訂正方法

もし注文書の内容に訂正を行う場合は、可能な限り新しい注文書を作成することが望ましいです。

注文書は、証憑(しょうひょう)書類という位置にあることから、修正テープ・修正ペンなどで簡易的に訂正してしまうと、文書自体の効力を失います。

そこで、注文書での記入ミスなどで訂正するのであれば、再発行をするようにしましょう。

ただし例外もあり、領収書などの書類は再発行の義務がありません。

再発行ができない理由の書類であれば、誤った箇所へ二重線を引き、被せるように訂正印を押し、周辺の余白部分へ正しい記載をします。

また、訂正印はその書類に手使われた同一の印鑑での捺印が必要となります。

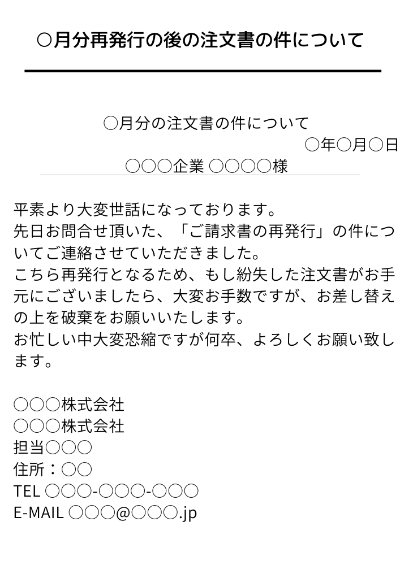

取引先から注文書の再発行を希望された時の対応について

注文書が紛失するなどの理由から、取引相手から再発行の依頼を受けた場合の対応について紹介します。

注文書の再発行なので、前回作成した注文書をただ印刷して送ればよいものと思われがちです。

以前作成した注文書のままでは、同じ注文書を2件発行したと間違われ、二重請求と誤解されてしまう恐れもあります。

二重請求ではないことを認識してもらうために、再発行した注文書であることを表示させることが重要です。

必ず「再発行」であることを記載するようにしましょう。赤字・太字・スタンプを押すといった目立つようにします。

注文書の保管期間について

注文書の保管をする期間は法的に決められています。確定申告書類の提出期限の翌月からカウントされ、法人と個人事業主とでは、保管期間が違うので注意しましょう。

なお、法人で所得金額がマイナスになった欠損金が発生する場合は、保管期間が10年と定められています。

引用元:国税庁「帳簿書類等の保存期間」

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

法人の場合:7年間

法人での注文書は、発行してから一定の期間の保管義務が生じます。帳簿と一緒に、取引に関連して作成されたことに該当するため、法律でも定められている書類です。

税法により、法人の場合は帳簿書類の保管管理期間が7年間と決められています。

個人事業主の場合:5年間

個人事業主が注文書の保存をする際は5年間と定められています。

ただし帳簿の書類によってやや異なることもあり、中には、7年間保存の義務の書類もあります。

そのため、個人事業主もできるだけ7年間の保存を心がけておくほうがよいでしょう。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

注文書の電子保存を行うために

今までは、注文書が紙媒体であったこともあり、そのままファイリングによる保存が一般的でした。

インターネットの発展とともに注文書の電子化が進み、2021年度税制改正によって、注文書を含めた帳簿書類の保存について定めた「電子帳簿保存法」の一部見直しがされています。

改正後のポイントとして以下の4点です。

- 事前承認制度の廃止

- タイムスタンプ要件の緩和

- 適正事務処理要件の廃止

- 加重措置の整備

事前承認制度の廃止

それまでの決まりでは、帳簿書類を電子保存する際に税務署から事前に承認を得る必要がありました。

そのため、パソコンやスマートフォンで作成する電子帳簿や、紙で作成された注文書等の帳票書類をスキャナ保存する場合は事前に税務署で申請する必要がありました。

しかし、改正によって事前承認制度が廃止され、必要条件が満たされている場合には電子帳簿保存を自由に導入することができます。

2022年1月1日以降から開始する帳簿書類が適用されており、個人事業者が経理作業の効率化として電子帳簿保存を行うハードルが低くなったといえます。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

タイムスタンプ要件の緩和

法改正前は、紙の注文書のスキャナ保存では「タイムスタンプ」の付与が必要でした、しかし、法改正によって要件が緩和されています。

ある時刻に電子データが存在したことや、それ以降改ざんされていないことを証明する技術です。

電子帳簿保存法の改正によって、期間内に電子データ保管を把握できる場合、事業者側でのタイムスタンプは不要とされました。

たとえば、企業で電子データの訂正・削除が生じた際、その事実確認ができるクラウド活用ができればよいことになっています。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

適正事務処理要件の廃止

これまでのルールでは、定期検査までは原本保存が必要とされていました。

スキャナ保存を行った場合でも、一定期間は原本保存が必要であり注文書を電子化することでの管理・保管業務の効率化の恩恵を受けにくかったです。

しかし電子帳簿保存法の改正後は、スキャナで画像保存をすると原本の破棄ができるようになり、ファイル保存をする必要がなくなりました。

加重措置の整備

電子帳簿保存法の改正前は、注文書を含む帳簿書類の保管は義務とされつつ、違反への制裁はありませんでした。

しかし、電子帳簿保存法改正によって違反への制裁措置が設けられています。

スキャナ保存された国税関係書類の電子データについて隠ぺい・仮装が発覚した場合は、重加算税10%が上乗せされます。

参照:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

注文書と発注書との違いについて

よく耳にするのが、注文書と発注書の違いについてです。

これはどちらも同じ意味で、商品・製品・サービスの取引注文をする際に交付する書類の総称としています。どちらも意味的な違いがなく、扱い方は自由です。

ちなみに、一般的に正式な名称としては、「注文書」と銘打っておくことのほうがポピュラーです。

注文書と注文請書

気をつけておきたいのが、注文書と注文請書の区別です。

注文請書とは、法人・個人が注文書を受けた後に、その発注内容を承諾した証拠を明確にするため作成・発行します。

つまり、注文書の発注が先に行われ、それを相手が確認し、注文請書にて取引開始・契約完了の意思を表すのが流れです。

注文請書では注文書の記載内容を同意したことになるため、法的な効力を持ちます。

また、印紙税法上にて、金額を記載した契約書類には、その額面に応じた印紙税がかかるルールです。

そのため注文請書では収入印紙を貼る義務があります。

ダウンロード&インストール不要!

無料の注文書作成はこちら

まとめ

本記事では注文や発注をする際に注文書を作成する必要な場合や、作成する場合の記載事項について紹介してきました。

取引は、口頭でも契約が成立しますが言った言わなかった問題を避けるためにも注文書を作成することが一般的です。

また、電子帳簿保存法の改正に伴い、事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件が緩和されたため電子化された注文書、発注書等の帳票書類の管理の手間が大きく削減されます。

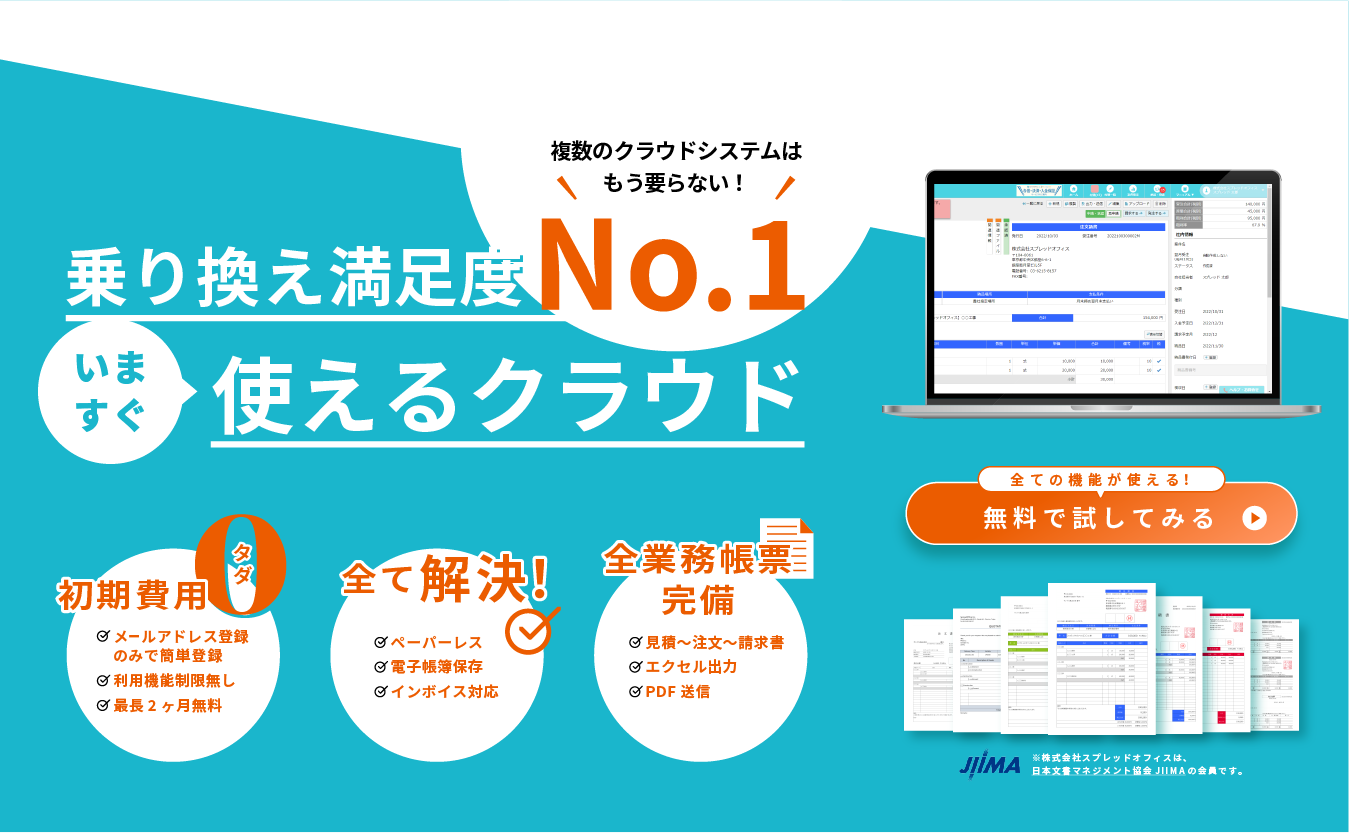

SpreadOffice(スプレッドオフィス)

- ダウンロード&インストール不要で即日使用可能

- 見積書、注文書、注文請書、請求書、売上伝票、納品書、検収書など業務帳票の発行・管理

- 電子印鑑・インボイス制度・役職(ユーザー)ごとの権限管理に対応

- メール&電話の充実したサポート体制

帳票管理に加えて、PDF送信、 データのCSVインポート、Excel・CSVエクスポート機能、 案件原価管理、権限管理、ファイル管理、支店管理など、個人利用はもちろん、大規模事業者様でもご利用いただけます。

料金プラン

990円/月(税込)

5名以下でのご利用

個人事業主様におすすめ

1,320円/月(税込)

6名以上でのご利用

法人様におすすめ

1,980円/月(税込)

大人数でのご利用

独自帳票を使いたい方

※プラン内でのユーザー追加削除は管理者ユーザーにて自由に行うことが出来ます。

※無料期間終了後に自動で課金されることはございません。